九月的陽光透過東圈門青石板路旁的梧桐葉,灑下一地斑駁的光影。我輕叩汪氏小苑朱漆大門上的銅環,門軸轉動時,百年前鹽商汪竹銘的繁華舊夢,便隨著吱呀聲在秋陽中緩緩鋪展。

穿堂而過,三軸三進的宅院在秋陽下舒展容顏。中軸“樹德堂”匾額泛著溫潤光澤,“樹德務滋”四字楷書源自《尚書》,檐下似有先賢教誨流淌。堂前古桂枝葉舒展,金黃花穗在秋陽中閃爍,暗香浮動間,汪竹銘教子讀書的身影仿佛穿越時空——這位安徽旌德皮貨商后裔,如何在戰火中重建家業,三十歲執掌“乙和祥”鹽號,終成晚清揚州鹽商翹楚,此刻都在秋陽中變得溫暖鮮活。

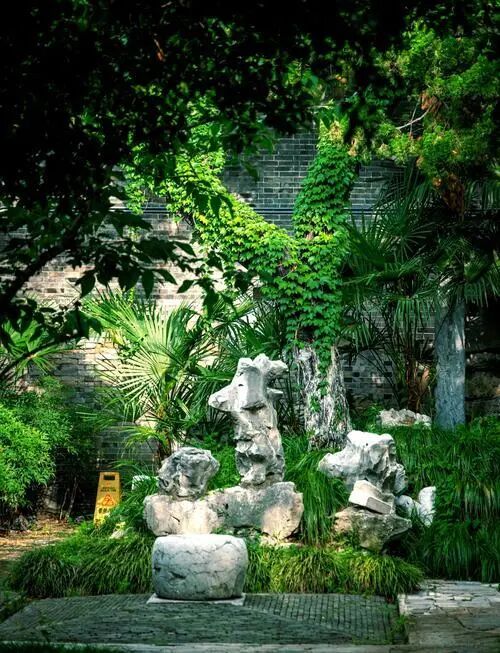

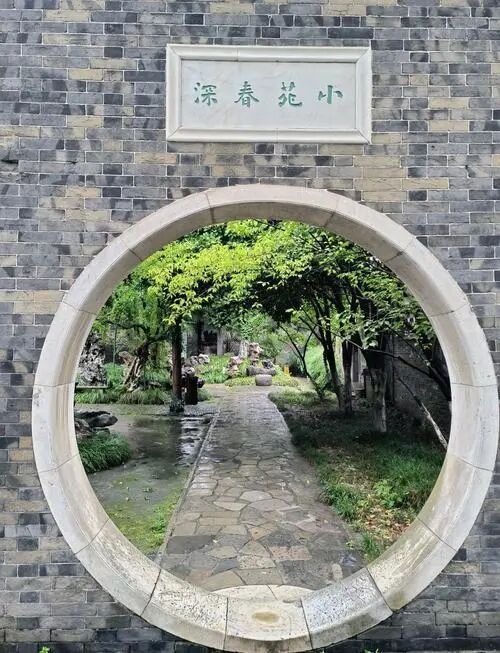

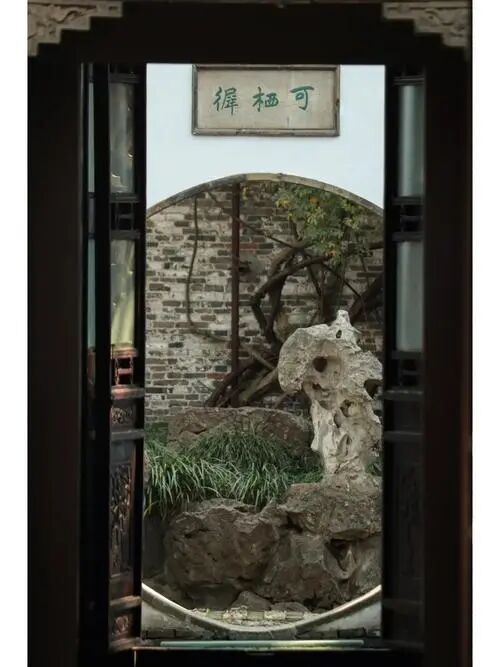

循著花廳轉折,便見“小苑秋深”月洞門。園林在秋陽下更顯靈秀:太湖石假山上,爬山虎秋葉斑駁,陽光透過葉隙灑下碎金;漢白玉欄桿旁,紅鯉攪碎一池秋陽,漣漪蕩開歲月波紋。東軸“可棲”小園最是妙境,漏窗后修竹搖曳,磚雕“蝠”紋在陽光下清晰可辨——那是汪氏先人“福澤綿長”的祈愿,如今在秋陽中更顯生動。暗門與藏寶洞隱在廊下,昔年鹽商的防御智慧,此刻成了秋陽中探秘的趣味。

陽光漸柔時分,西軸“迎曦”花廳靜候來訪。紅木椅雕花泛著包漿光澤,金絲楠木“歲寒三友”雕飾在秋陽中挺拔如生,松竹梅枝干舒展,透出堅韌風骨。廳角暗閣藏著1933年《申報》,墨香混著陽光氣息,恍若穿越時空,看見汪氏族人議事讀書的身影。四子各展所長:長子掌鹽號外事,次子涉房地產,三子承皮貨業,四子從金融業,各有建樹;日寇侵揚時舉家遷滬,后代多成學術精英——這宅院不僅是磚木之軀,更是家族精神的容器,承載著四代同堂的煙火氣與百年儒商風骨。

暮色初合,夕陽斜照門樓磚雕,“五福盤壽”紋飾在光影中流轉生輝。站在“可棲”園六角亭中,看夕陽余暉漫過屋檐,方悟“小苑”深意——非宏大宮殿,而是藏巧雅居,是汪竹銘“富中見雅”的處世哲學,是四代同堂的溫暖日常,更是百年未改的儒商風骨與文化傳承。

出宅回望,“地官第”三字在秋陽下靜默。青石板路仿佛還留著汪竹銘當年的足跡。這方小苑,秋深在磚雕紋路里藏著歲月故事,在木雕刀痕中凝著匠人心血,在暗閣舊報上載著歷史記憶,更在每個訪客心中——它非冰冷文物,而是活的傳奇,是揚州城最溫柔的記憶,是時光里永不褪色的秋深。當秋風再拂東圈門,小苑仍將以獨有方式,訴說著家族、傳承與歲月的永恒故事。